起業に必要な手続きや、知識をご案内します。起業前に確認し、活用してください。

また、わからないことがあれば、お気軽にネリサポへお問い合わせください。

- (1)事業形態

- (2)開業手続き

- (3)許認可について

- (4)税務について

- (5)社会保険について

- (6)各種お問合せ先

- (7)ビジネスプランシート・コンセプトシート

- (8)『'起業'したいと思ったら読むガイドブック』配付中

(1)事業形態

事業を始めるに当たり、まず、悩むのは、個人、法人どちらでの起業が良いのか?ということでしょう。一概に、どちらがよいということは言えませんが、1人でもできる小さな仕事から始めるのであれば、個人でも十分です。現在の法人は、資本金要件が緩和されており、株式会社では、代表取締役1人だけでも設立できるようになっています。法人を選ぶことのハードルは低くなっていますが、法人を選択した場合、メリットだけではなく、デメリットもあるということを心に留めておきましょう。

【個人事業と法人事業等の比較】

| 個人事業 | 株式会社 | LLC (合同会社) |

NPO法人 | |

| 形態 | 個人 | 法人 | 法人 | 法人 |

| 責任の範囲 | 無制限。 | 有限。出資範囲の責任。 | ||

| 設立手続き | 簡単な手続き。 | 手続きが簡素化されたものの、やや煩雑。 | 比較的簡単な手続き。 | 手続きが煩雑。認可を得るまでに時間を要する。 |

| 設立費用 | 0円 | 約25万円 | 約10万円 | 0円 |

| 向いているのは・・ | 商店などの自営業主。個人として独立して事業を行いたい人。まずは身軽に事業をスタートさせたい人。 | 取引先が多い、または取引先が大手・官公庁など、信用が必要となる事業。設備投資などに多額の資金が必要となる事業。 | 資金提供者、アイデア提供者、労働力提供者などの能力を持ち寄って事業を行い、貢献度に応じて報酬を決定したい場合。 | 利益追求のためでなく、社会的な使命の実現を目標に活動を行う組織や団体。 |

【個人と法人のメリット・デメリット】

| 個人 | 法人 | |||

| 開業費用 | ◎ | 費用がかからない | × | 設立手続きに費用がかる (NPO法人は除く) |

| 事業内容 | ◎ | 原則は、どんな事業でも良い。変更は自由 | × | 定款に記載した内容の事業しか行うことができない。事業内容を変更するには、手続きが必要で、費用もかかる。 |

| 社会的信用 | × | 一般的に不利 | ◎ | 一般的に高く、大きな取引などに有利 |

| 会計処理 | ◎ | 会計帳簿などの作成が簡易 | × | 会計帳簿などの作成が複雑 |

| 責任 | × | 直接的に全責任を負う | ◎ | 出資した範囲内で、間接的に責任を負う |

| 開業の手軽さ | ◎ | 税務署等に届出を提出するだけで良い。 | × | 定款の作成などで手続きが複雑 |

(2)開業手続き

開業の日から、1か月以内に税務署に開業届を提出する

開業時の提出書類

|

書類名 |

届出先 |

提出時期 |

その他 |

|

個人事業の開業・廃業等届出書 |

税務署 |

開業の日から1か月以内 |

必ず提出 |

|

所得税の |

税務署 |

開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで 開業の日が1月16日以降の場合は開業の日から2か月以内 |

出しておくと節税ができる。 開業届と一緒に提出 |

|

青色事業専従者給与に関する |

税務署 |

家族が専従者になる場合に |

|

|

源泉所得税の納期の特例の承認に関する |

税務署 |

随時 |

・従業員に給料を支払う場合 ・外注先への支払いに源泉税を納付する必要がある場合 |

|

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書 |

税務署 |

最初の確定申告の提出期限 まで |

・棚卸資産がある場合 ・減価償却資産がある場合 |

|

事業開始等申告書 |

都税事務所 |

事業の開始の日から15日以内 |

必ず提出 |

開業届は、必ず「控え」を手元に残そう!

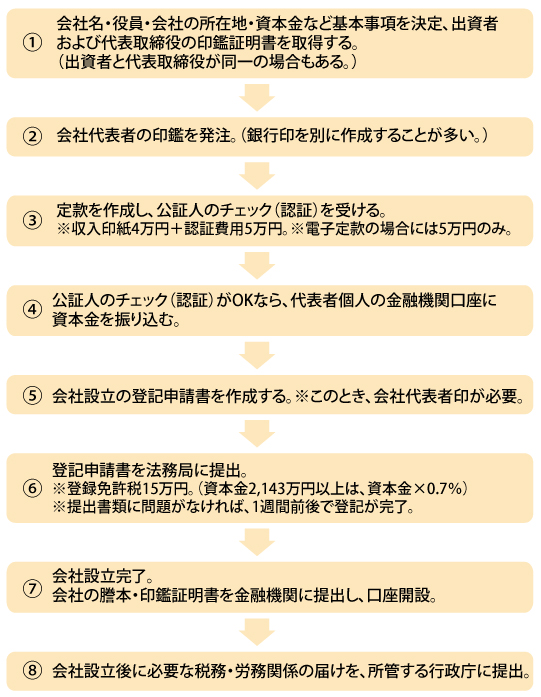

個人と法人で、開業の手続き方法が異なります。以下を参考に手続きしましょう。

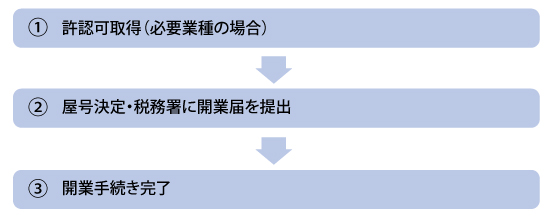

【個人の開業】

【法人(株式会社)の開業】

(3)許認可について

起業する事業の種類によっては、事前に行政庁に許可申請や届出が必要になります。

【許認可が必要な主な業種】

| 業種 | 行政庁 | |

| クリーニング業・クリーニング取次店、コインランドリー アイスクリーム類販売業、豆腐加工品販売業、理容・美容業 ペットショップ・ペット美容院 施術所(あんま・はり・きゅう・マッサージなど) |

保健所 | 届出 |

| 飲食業(喫茶店・弁当屋)、菓子・パン製造業 アイスクリーム類製造業、食肉販売業・魚介類販売業 食料品(弁当・惣菜など)販売業、旅館業、公衆浴場 |

保健所 | 許可 |

| 古物販売、質屋、バー、ナイトクラブ | 警察署 | 許可 |

| 一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業 | ハローワーク | 許可 |

<届出>

基本的に所定の窓口に届出書を提出するだけで開業できます。ただし、設備が基準を満たしているかなどの確認が行われることもあります。

<許可・認可>

申請書を提出し、行政庁の審査を受けなければいけません。

一定の条件を満たしていることを承認されれば、開業が認められます。

<免許>

一定の資格要件を備えたものに与えられるもの。許可・認可と同様、申請後の審査を経て承認されれば開業できます。

<登録>

行政庁が備えている帳簿に一定事項を書き込むと認められますが、実質的には許可・認可に近いと考えた方がいいでしょう。

※手続きの窓口となっているのは、主に保健所、警察署、消防署、都道府県庁などですが、手数料や申請に必要な書類、手続きの方法、許認可がおりるまでの期間、有効期限などは、業種や地域によって異なります。

【業種別の許認可の取得方法】

<喫茶店・飲食店>

開業するためには、店舗のある地域を管轄する保健所に以下の書類を提出します。

・ 営業許可申請書(申請料が必要です)

・ 営業設備の大要・配置図

・ 食品衛生責任者資格証明書(*)

・ 水質検査成績証明書

①問い合わせ 練馬区保健所 03-3993-1111

②ネットで調べる場合「食品衛生の窓(改正食品衛生法の営業許可と届出)」(東京都福祉保健局)

*食品衛生責任者の資格は、1店舗に1人必要で、講習を受講することで取得できます。

衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学など。講習は1日、取得費用1万円(教材費込み)。

問い合わせ 社)東京都食品衛生協会 03-3404-0121

*調理師免許があれば講習を受けなくても食品衛生責任者になれます。

ただし、喫茶店・飲食店を営業する際に、調理師免許は必須ではありません。

<移動カフェ>

車などを利用した『移動カフェ』の営業許可は、経営者の住所のある地域の保健所に申請します。

都区内いずれかの保健所への申請で、都区内での営業が可能です。

経営者が東京都以外に住んでいる場合は、都内の主な営業予定地を基準に申請します。

なお、移動カフェとして車を改造する場合には、いろいろな制限・条件がありますので、事前に保健所へ相談してください。

移動カフェについては、どんな場所でも自由に営業できることが強みですが、周辺環境や営業しても良いかどうかの確認などは慎重に行ってください。

<食品の製造販売>

不特定多数へ容器包装された食品を販売するときには、適切なラベルの表示(食品の表示)が必要です。たとえば、インターネット上のHPで(=不特定多数に)、お手製のクッキーやケーキを、袋に入れて(=容器包装して)販売する(=対価を得る)ような場合です。

ラベルは「食品衛生法」「JAS」「計量法」などさまざまな法規によって、書き方が定められています。

詳細は保健所にお問い合わせください。

(4)税務について

青色申告

青色申告とは、一定水準の記帳ルールに従って申告する人が、納税に関するメリットを受けることをいいます。

※青色申告ではない個人事業主や法人は、白色申告となります。

|

青色申告 |

白色申告 |

|||

|

申告控除 (個人事業主のみ) |

単式簿記 |

複式簿記 |

eTax |

なし |

|

控除額 (個人事業主のみ) |

10万円 |

55万円 |

65万円 |

|

|

事前届出 |

必要 |

不要 |

||

|

特徴・特典 |

・欠損金(赤字)の繰越控除 ※個人は3年、法人は10年 ・少額減価償却資産の取得価額の損金算入 ※30万円未満の資産購入時に一括損金算入 ・青色事業専従者控除(個人事業主のみ) ・法人税額控除制度(法人のみ) など |

・申告が簡単 ・事業専従者控除 (個人事業主のみ) |

||

【個人】

起業したら、所得税(国税)についての手続きとして、税務署に開業届を提出します。事業所を開設した所在地を管轄する税務署に、事実があった日から1ヶ月以内に提出しましょう。提出しなくても、税法上の罰則はありませんが、融資や公共の事業を行う場合には、個人事業主の証明として書面の写しを求められることがあります。

また、確定申告時にメリットのある青色申告については、開業後2ヶ月以内に提出することとなっています。複式簿記での管理が必要となりますが、確定申告時に65万円の税額控除を受けることができます。

【法人】

法人税(国税)の手続きとして法人設立届出書を提出します。管轄の税務署に会社設立から2ヶ月以内に、定款の写し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、株主名簿など必要書類を添付します。個人と同様に、青色申告については、法人青色申告承認申請書、従業員などに給与を支払う場合には、給与支払事務所等の開設届出書を提出します。

地方税の手続きとして,都道府県税事務所に事業開始等申告書、市区町村に法人設立等申告書を提出します。

(5)社会保険について

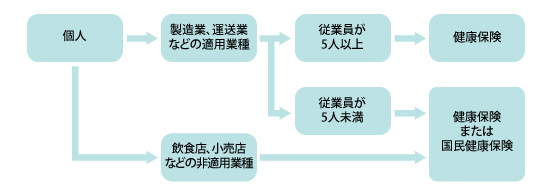

【個人】

<労災保険・雇用保険>

労災保険・雇用保険は、事業所に雇用される従業員のための保険です。従って、従業員を雇った場合には、加入が必要となります。従業員とは、事業主と労働契約を結び、働く者をいいます。請負契約で雇用した場合、働く者は、労災保険の対象とはなりませんので、留意してください。加入の窓口は、労働基準監督署、公共職業安定所になります。

<医療保険>

医療保険は、原則、国民健康保険に加入します。これは、市区町村が実施している保険制度です。製造業、運送業など健康保険の適用を受ける業種の場合は、従業員が5人以上になると、健康保険の加入事業所となります。

また、飲食店、小売店などで健康保険の適用を受けない業種の場合は、健康保険に任意加入するか、国民健康保険に加入することを選択できます。

個人事業主の場合、留意しなければならないことは、健康保険の事業所となり、従業員が健康保険の保険証を持つことになっても、事業主自身は、国民健康保険のままとなります。

詳しくは、年金事務所にてお問い合わせください。

<年金制度>

原則は、各人が国民年金に加入することになります。

代表者、従業員それぞれが各世帯を単位として保険料を納めます。会社員や公務員に扶養されている配偶者の場合には、国民年金の3号被保険者となり国民年金の保険料負担はありませんが、個人事業主となり、扶養から外れる場合には、20歳以上60歳未満については、国民年金の第1号被保険者となりますので、保険料を負担することになります。

【法人】

<労災保険・雇用保険>

労災保険・雇用保険は、先ほどの個人事業主と同様です。請負で働く従業員は、対象になりませんが、アルバイトや臨時社員であっても、労働契約によって働く従業員は、労災保険の対象となりますし、週の所定労働時間が20時間以上であり1ヶ月以上雇用される者であれば、雇用保険の加入対象となります。

<医療保険>

医療保険は、健康保険に加入することになります。この場合には、代表取締役も法人から報酬を受けて入れば加入者となります。従業員については、健康保険に加入するかどうかの選択権はなく、要件に該当する方は、全て強制的に加入となります。今までは、配偶者の扶養であったという方も、代表者として法人を設立した場合は、役員報酬を受けていれば健康保険の加入者として手続きすることになります。

<年金制度>

原則として、厚生年金保険に加入することとなります。

年金制度で留意することは、60歳以上の年金をもらっている方の場合に、厚生年金の加入者となると、「在職老齢年金」という仕組みにより、給料と年金の金額に応じ、年金額がカットされる仕組みが適 用されてしまうことです。

厚生年金は、70歳まで加入することになって おり、労働時間数などが、正社員のおおむね4分の3以上の場合には、強制的に加入となります。加入するかどうかは、給料の金額ではな く、働く労働時間数により判断されます。高年齢の方については、心身の状態や労働時間数の希望など、事前に話をし、配慮する必要があるでしょう。

上記の「在職老齢年金」の仕組みは、70歳以後 も、厚生年金の加入事業所に勤務している限り続きます。経営者の場合、70歳以後も役員報酬をある程度(月次の役員報酬(決算賞与は調整 月以前1年間に受けた賞与額を12分の1としたものを含む)と老齢厚 生年金の年金月額を合わせて47万円(平成27年4月1日より)以上)もらってしまうと、年金は減額または停止状態とななります。こ の場合、国民年金から支給される老齢基礎年金は影響を受けませんが、併せて支給される老齢厚生年金はこのような調整があることにご留意ください。

(6)各種お問合せ先

【税務関係】

<税務署>

・練馬東

練馬区栄町23-7 03-6371-2332

・練馬西

練馬区東大泉7-31-35 03-3867-9711

<都税事務所>

・練馬

練馬区豊玉北6-13-10 03-3993-2261

【労務関係】

<年金事務所>

・練馬

練馬区石神井町4-27-37 03-3904-5491

【法人設立関係】

<公証役場>

・練馬

練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 03-3991-4871

<法務局>

・練馬出張所

練馬区春日町5-35-33 03-5971-3681

(7)ビジネスプランシート・コンセプトシート

(8)『'起業'したいと思ったら読むガイドブック』配付中

上記を含む起業の"基礎の基礎の基礎"の知識を1冊にまとめた資料をお配りしております。